はじめに

お給料から毎月ひかれている健康保険料。結構ひかれているけど、病院にかかったときの3割負担以外に使い道はあるの??いったいどんな制度か気になりませんか?そんな医療保険(健康保険)について、詳しくみていきましょう。

医療保険とは

社会保険(公的保険)の中に、医療保険、介護保険、労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険、年金保険があります。

今回は、その中の医療保険についてです。

医療保険には、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度があります。必ずどれかに該当し加入しています。

健康保険...主に中小企業の役員や従業員が入る全国健康協会管轄健康保険(教会けんぽ)か、

主に大企業の役員や従業員が入る組合管轄健康保険(組合健保)か、主に公務員や教職員が入る共済組合に加入。

・被保険者の扶養者も条件をみたしていれば追加料金なく加入

・被保険者の標準月額報酬と標準賞与額×健康保険料率(保険料率は都道府県ごとか組合ごとに異なる)

・保険料は、事業主と被保険者で半分ずつ負担

・産休育休期間は免除される

任意継続被保険者…仕事を退職してから最長2年間は、退職前の健康保険の被保険者として継続できます。ただし、保険料は全額自己負担になります。 条件:下記すべてに該当している ・退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間がある ・退職日の翌日から20日以内に申請している

国民健康保険...農林水産業従事者、自営業者、無職者、学生などが加入。

・扶養者という制度はないので、加入者全員が被保険者

・世帯主がその世帯の被保険者全員の保険料の納付義務者

・前年度の所得に基づいて世帯単位で保険料を計算、地域ごとに異なる

後期高齢者医療制度...75歳以上の人、65歳以上の障害者が加入。

・扶養者という制度はないので、加入者全員が被保険者

・保険料は、都道府県ごとに異なる

療養の給付

療養の給付とは、日常生活での病気やケガの医療費に対しての給付です。

保険証を提示し、病院の窓口で医療費を支払う時は、自己負担割合の分を支払うことになります。

※さらに子供の医療費に関しては、全国すべての都道府県と市町村で、独自に設けた医療費助成があります。お住いの自治体にご確認ください。

また、労働中や通勤中の病気やけがに関しては、健康保険ではなく労災から支払われるため、保険証は使わずに、職場にお問い合わせください。労災について

6歳未満 2割

70歳未満 3割

70~74 2割(現役並所得者は3割)

75歳以上 1割(現役並所得者は3割)

高額療養費

高額療養費は、1か月に支払う保険料が自己負担分だけでも高くなってしまったときに、自己負担限度額以上の分は支払わなくて良い費用です。

事前申請(会社か市役所へ)で交付される健康保険限度額適用認定証の提示をすれば、窓口で差し引かれます。後から申請の場合は、限度額を超えた分の費用が戻ってきます。

条件を満たした病院へ支払う1か月の支払額の合計が、自己負担限度額を超えた場合に支給されます。

自己負担限度額は所得によって違います。

また、入院中の食費・差額ベット代・先進医療は対象外です。

期間:1か月ごと

金額:下記の通り

【69歳以下】

| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 多数該当 | ||

|---|---|---|---|---|

|

標準報酬月額83万以上 報酬月額81万以上 |

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | ||

|

標準報酬月額53万~79万 報酬月額51,5万~81万未満 |

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||

|

標準報酬月額28万~50万 報酬月額27万円~51,5万未満 |

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||

|

標準報酬月額26万以下 報酬月額27万未満 |

57,600円 | 44,400円 | ||

| 住民税非課税者等 | 35,400円 | 24,600円 | ||

※多数該当(4か月目から)

【70歳以上】

| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 多数該当 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

① 現 役 並 所 得 者 |

標準報酬月額83万以上 報酬月額81万以上 |

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |||

|

標準報酬月額53万~79万 報酬月額51,5万~81万未満 |

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||||

|

標準報酬月額28万~50万 報酬月額27万円~51,5万未満 |

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||||

| ①と②以外の者 | 外来(個人ごと) 18,000円 | 年間上限14,4万 | ||||

| 外来・入院(世帯) 57,600円 | 44,400円 | |||||

|

② 低 所 得 者 |

住民税が非課税 |

外来(個人ごと) 8,000円 外来・入院(世帯) 24,600円 |

||||

|

被保険者と扶養家族すべて 合わせても所得がない |

外来(個人ごと) 8,000円 外来・入院(世帯) 15,000円 |

|||||

※多数該当(4か月目から)

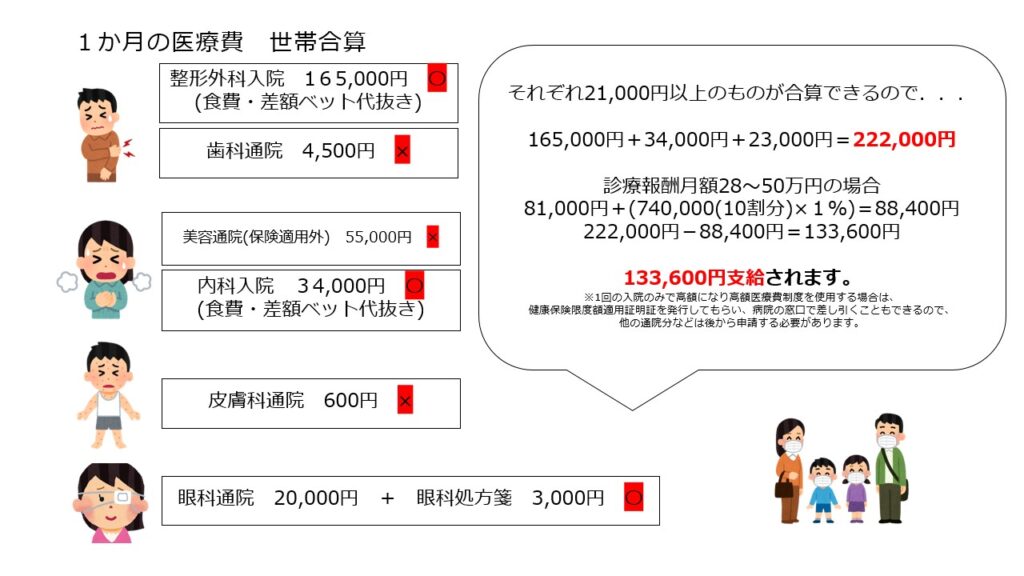

●条件● 同一月である。 保険適用外の診療は対象外。 同一傷病で外来21,000円以上のもの(同一月に同一傷病で何回か病院へ行った場合は、あわせて21,000円になればOK)※69歳以下 同一傷病で入院21,000円以上のもの(食費・差額ベット代・先進医療は対象外)※69歳以下 ※70歳以上の場合は、21,000円以上の決まりはなく、すべて合算できる。

また世帯合算も利用できます。

・世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合

・お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合

自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。

※70歳未満の方の場合は、受診者別に基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヵ月)が21,000円以上のものを合算できます。70歳以上の方の場合は、21,000円以下でも合算可能。

ただし被保険者及び被扶養者なので、共働きで別々の社会保険の場合は合算できません。

ただし、高額医療費に該当してもしなくても、年間10万以上の医療費に関しては、所得税控除の中の医療費控除対象となります。確定申告が必要ですが、納付者本人と生計を一にする配偶者・親族の医療費などは計算しておくとよいでしょう。

傷病手当金

傷病手当は、会社員が日常生活において病気やケガの療養のために仕事を休んだ日から連続して3日間のあと、休業4日目以降の給与の支払いがない分に対して支給されます。(国民健康保険は対象外)また、給与が一部支給の場合は、差額分を支給されます。

※ここでの3日間とは、連続が条件です。1日休んで、1日仕事へ行って、2日休んでも対象にはなりません。3連休した後の休みが対象になります。

期間:4日目以降、通算して1年6か月まで

金額:1日当たりの額(支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30)の2/3×日数分

出産育児一時金

出産育児一時金は、被保険者が出産すると出産育児一時金が、被扶養者(配偶者)が出産すると家族出産育児一時金が支給されます。

本人が受け取る以外に、医療機関等が受け取ることで窓口負担を軽減できる制度もあります。出産費用は高額になるため、事前に医療機関での相殺ができるよう申請しとくと良いでしょう。

期間:一時金

金額:基本50万円 (産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合)

※産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合・産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合は48.8万円

出産手当金

出産手当金は、被保険者が、出産のために会社を休んで、給料が支給されない場合に支給されます。

期間:出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内 ※会社を休み給与の支払いがなかった期間

金額:1日当たりの額(支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日)の2/3×日数分

埋葬料

埋葬料は、被保険者や、被扶養者が亡くなった時に支給されます。

被保険者が資格喪失後に亡くなった場合も、3か月以内か、傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間とその後3か月以内は支給されます。

亡くなった被保険者により生計を維持されていて、埋葬を行う方に支払われます。また受け取る方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に5万円の範囲内で支払われます。

期間:一時金

金額:5万円

まとめ

今回は、社会保険の中の医療保険について解説しました。

・医療費が3割(年齢によって誤差あり)の自己負担ですむ。

・3割負担(年齢によって誤差あり)でも高額になった時に自己負担限度額以上は戻ってくる。

・病気やけがで働けなくなった時に傷病手当がでる。

・出産した時に出産一時金がでる。

・出産のために仕事を休んだ時に出産手当金がでる。

・亡くなった時に埋葬料がでる。

意外と充実していると感じませんか?大きな病気やけがで大変になった時に、保障してくれるのはありがたい制度ですよね。この制度を知っておくだけでも、何かあった時に必要以上に悩むことはなくなると思います。

社会保険(公的保険)の中には医療保険のほかに、介護保険、労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険、年金保険があります。ご興味がある方は、クリックしてご覧ください。

コメント