はじめに

仕事中にけがをした、通勤中に事故にあって入院した、そんな時に助けになるのが、労働者災害補償保険(労災保険)です。

病院に行くときは健康保険が思いつきます。

しかし、労働災害と認められると、健康保険ではなく労働者災害補償保険(労災)で補償されます。

健康保険と違い、自己負担金はありません。

今回は、そんな仕事中や通勤中のけが・障害・病気・死亡を対象としている労働者災害補償保険(労災保険)についてみていきましょう。

労働者災害補償保険(労災保険)とは

社会保険(公的保険)の中に、医療保険、介護保険、労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険、年金保険があります。

今回はその中の労働者災害補償保険(労災保険)についてです。

労働者災害補償保険(労災)とは、1人以上の労働者(アルバイト、パート含む)を使用する全事業者が加入する制度です。

対象は、正社員だけではなく、パートやアルバイトなど、雇用形態に関係なく雇用者から賃金支払いを受ける人すべての労働者です。

労働者が、業務災害(業務上のけが、障害、病気、死亡)と勤務災害(勤務途中のけが、障害、病気、死亡)にあったときに給付されます。

加入要件:雇用者から賃金支払いを受ける人すべての労働者

保険料:全額事業主負担

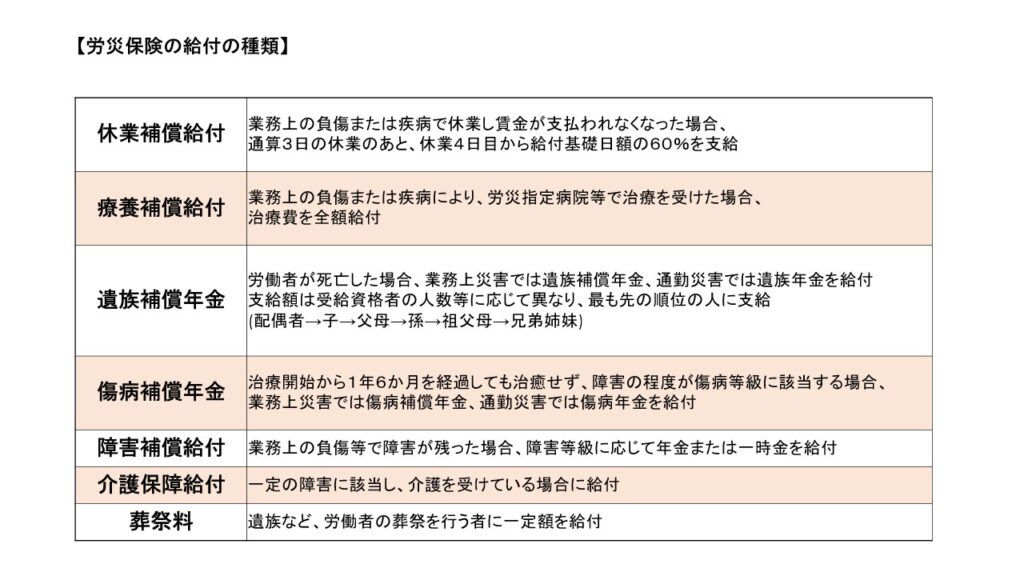

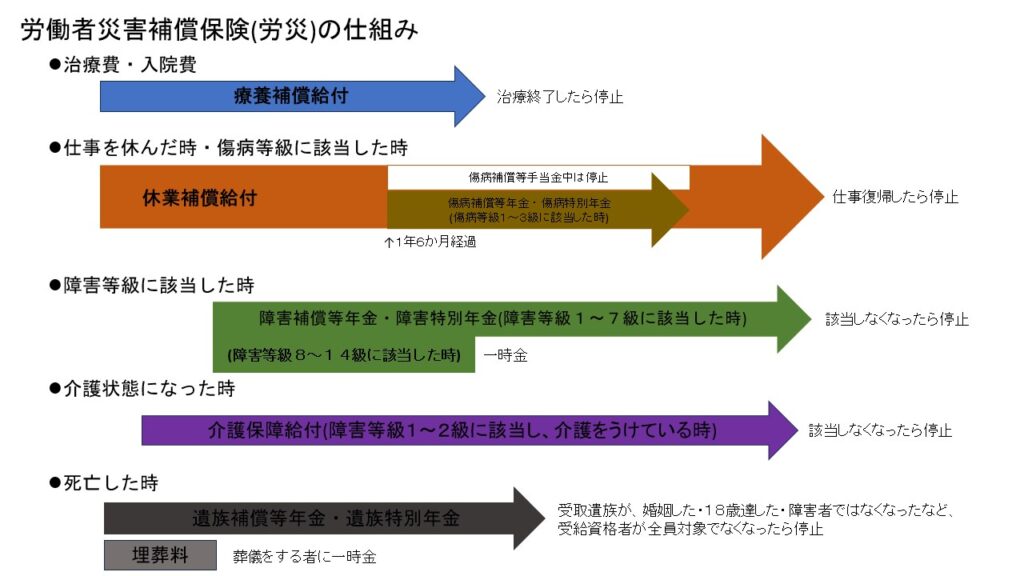

給付の種類:休業補償給付・療養補償給付・遺族補償年金・傷病補償年金・障害補償給付・介護保障給付・埋葬料

特別加入制度…一定の要件に当てはまれば、労災保険に特別に任意加入することができる制度。

一人親方や、自営業者、中小企業の企業主、またその家族従事者など、労働者に該当しなくてもこの特別加入制度を利用すれば労災保険に加入できます。

令和6年11月~フリーランスも対象になったようです。

休業補償給付

休業補償給付は、けがや病気の治療のために働くことができず、収入がないとき、休業4日目から治癒するまで、過去3ヶ月間の平均賃金(給付基礎日数)の8割程度が支給されます。

金額:給付基礎日額の80%(休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%)×(休業日数-3日)

※給付基礎日数=直近過去3か月の合計賃金÷直近過去3か月の労働期間の暦日数

治癒とは…労災保険で言う「治癒」とは、完治だけではなく症状固定のことも意味します。症状が完全になくなっていなくても、状態が安定していて、これ以上治療を続けても良くならない「症状固定」の状態であると判断されれば、「治癒した」とみなされ、休業補償給付は打ち切りになります。残った症状が後遺障害として認定された場合、障害補償給付や障害補償一時金が受け取れます。

療養補償給付

療養補償給付は、けがや病気の治療が必要なとき、症状が治癒するまで治療にかかる費用の全額が支給されます。

治療費:治療にかかる費用全額が支給される。(本人の負担なし)

・病院へ全額が労災保険から支払われるため、健康保険は使用しません。 ・労災請求手続きは自身で行いますが、事業主の証明が必要です。 ・万が一、健康保険証で支払ってしまったときは、速やかに病院と職場担当者へ連絡し、労災へ切り替えてもらいましょう。

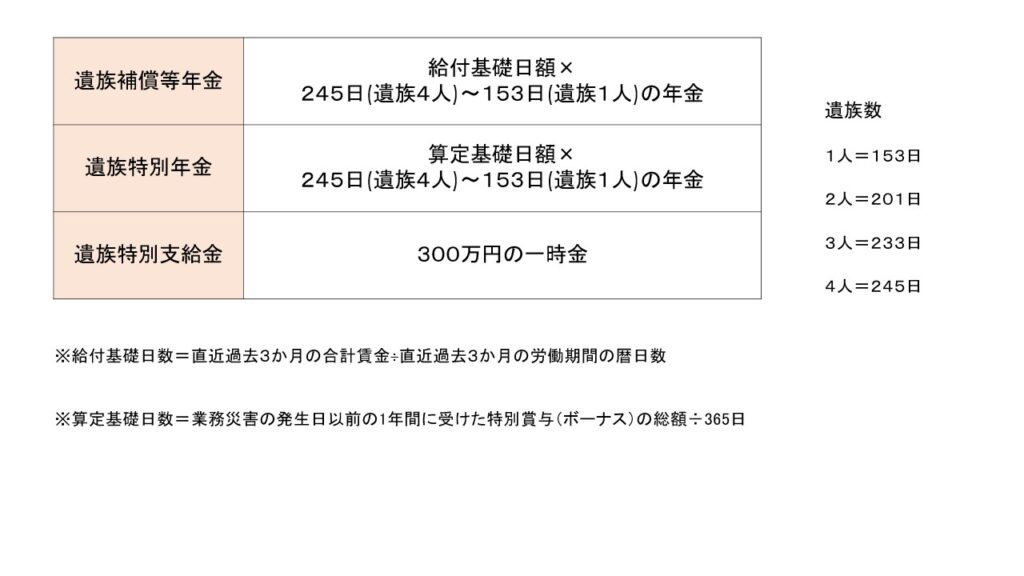

遺族補償年金

遺族補償年金は、労働者が亡くなったとき、遺族の受給資格者へ、遺族の人数に応じて年金や一時金が支給されます。

対象者:労働者の収入により生計を維持していたことを条件に、最上位の順位者だけが受け取ることができます。

1.妻

60歳以上又は一定の障害の状態にある夫

2.18歳までの間又は一定の障害の状態にある子(18歳に達した3月31日まで)

3.60歳以上又は一定の障害の状態にある父母

4.18歳までの間又は一定の障害の状態にある孫(18歳に達した3月31日まで)

5.60歳以上又は一定の障害の状態にある祖父母

6.60歳以上、18歳までの間又は一定の障害の状態にある兄弟姉妹

7.55歳以上60歳未満の夫(60歳以降に支払い開始)

8.55歳以上60歳未満の父母(60歳以降に支払い開始)

9.55歳以上60歳未満の祖父母(60歳以降に支払い開始)

10.55歳以上60歳未満の兄弟姉妹(60歳以降に支払い開始)

※ここでいう一定の障害=障害等級5以上

転給:労災保険では、受給資格者の全員が失格するまで、遺族補償年金が受け継がれ支給されます。

金額:下記の通り

上記の遺族補償年金の受給資格者がいない時は、その他の遺族に一時金が支給されます。 また、遺族補償年金を受給中に受給資格者の全員が失格し、支給日数が1000日以内の時は、1000日までの残り日数分を一時金で支給されます。 遺族補償一時金:給付基礎日数×1000日 遺族特別一時金:算定基礎日額×1000日

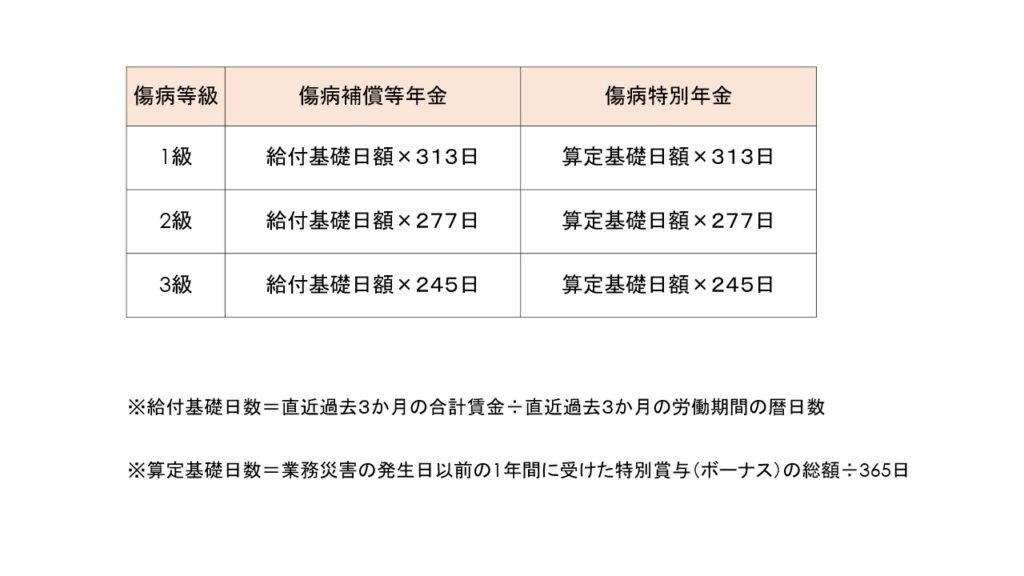

傷病補償年金

傷病補償年金は、休業補償の受給開始から1年6か月を経過しても病気や怪我が治癒せず、傷病等級1級から3級に該当すると認定した場合に支給されます。

1年6か月経過し、傷病等級1級から3級に該当すると認定した場合は、休業補償給付から傷病補償年金へ移行し、休業補償給付は支給されなくなります。また状態が改善して、傷病等級1級から3級に該当しなくなった場合には、改めて休業補償給付を申請することができます。

対象者:下記すべてに当てはまっている

①業務災害による怪我や病気の治療が終わっていないこと(症状固定していないこと)

②その怪我や病気の程度が傷病補償等級の1~3級に該当すること

金額:下記の通り

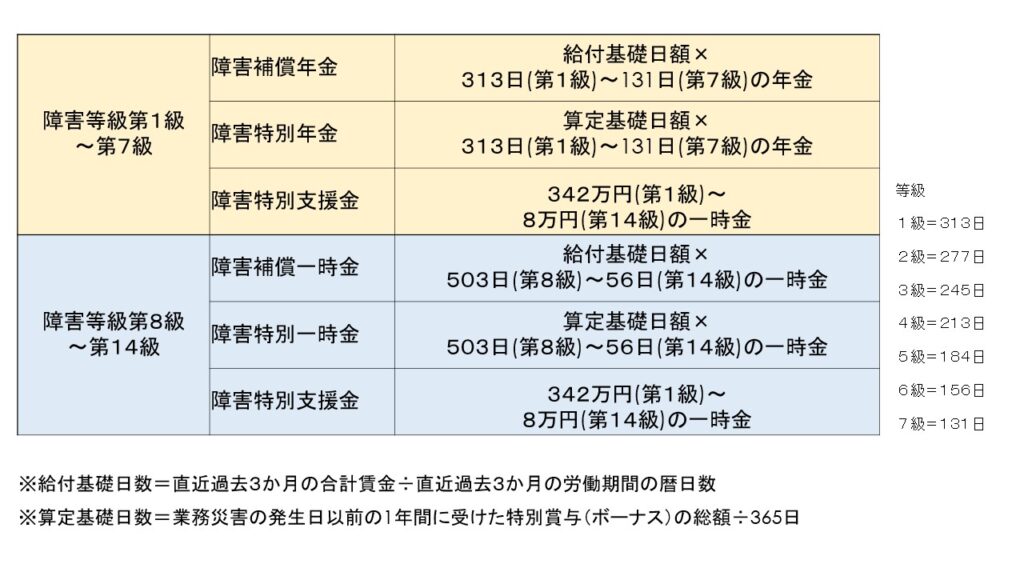

障害補償給付

障害補償給付は、けがや病気が治癒したものの障害が残ったときに、障害の程度に応じて年金や一時金が支給されます。

労災(通勤災害含む)に遭い療養をし、傷病が治癒(症状固定)しても身体に一定の障害が残った場合に、障害の程度に応じて年金もしくは一時金を受けとることができる制度です。

対象者:障害等級1~14級に該当する者

・障害等級第1級から第7級に該当するときは

【年金】障害(補償)年金+障害特別年金+【一時金】障害特別支給金

・障害等級第8級から第14級に該当するときは

【一時金】障害(補償)一時金+障害特別支給金+障害特別一時金

金額:下記の通り

障害等級表について(厚生労働省HP)

介護補償給付

介護補償給付は、傷病補償年金、または障害補償年金を受給者のうち、一定の障害で介護を受けているときに支給されます。

月を単位とし、常時介護・随時介護ごとに設定された最高限度額内で、実際に介護に要した額が支給されます。

対象者:下記すべてに当てはまっている

①障害補償年金か傷病補償年金を受給している

②後遺障害等級または傷病補償等級で1級か2級に認定

③実際に介護を受けている人

金額:下記の通り

●その月に介護費用を支出して、親族等による介護を受けていない場合、最高限度額内で、実際に負担した介護費用の額が支給されます。

●その月に介護費用を支出して、親族等による介護を受けた場合、実際に負担した額が最低保障額未満でも、最低保障額は支給されます。なお、介護を受け始めた月については、実際に負担した額が支給されます。

●その月に介護費用を支出せず、親族等による介護を受けた場合、実際に負担した額が最低保障額未満でも、最低保障額は支給されます。なお、介護を受け始めた月については支給されず、翌月からの支給となります。

埋葬料

葬祭料は、被災労働者が死亡して葬祭をおこなった人物に対して、支給されます。

対象者:葬祭をおこなった者

給付金額:315,000円+給付基礎日額×30日、または給付基礎日額×60日の多い方。

対象傷病等

労働中のけがや、通勤中のけが以外に、職業病も対象となります。職業病リスト【厚生労働省HP】

また近年、仕事によるストレス(業務による心理的負荷)が関係した精神障害についての労災請求が増えています。

厚生労働省では、労働者に発病した精神障害について、仕事が主な原因と認められるかの判断(労災認定)の基準として「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。 【厚生労働省参照】

複数の会社等に雇用されている労働者に関しては、労働者災害補償保険法が改正(令和2年9月1日から) 【事故が起きた勤務先の賃金のみを基礎に給付額等が決定】→ 【すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等が決定】 【それぞれの勤務先の負荷を個別に評価して労災認定を判断】→ 【すべての勤務先の負荷を総合的に評価して労災認定を判断】

まとめ

今回は、社会保険の中の労働者災害補償保険(労災保険)について解説しました。

雇用者から賃金支払いを受ける人すべての労働者を対象にしており、事業主が保険料を全額負担しています。

業務災害(業務上のけが、障害、病気、死亡)と勤務災害(勤務途中のけが、障害、病気、死亡)にあったときに給付されます。

給付の内容は、休業補償給付・療養補償給付・遺族補償年金・傷病補償年金・障害補償給付・介護保障給付・埋葬料です。

パートやアルバイトなど雇用者から賃金支払いを受けているすべての労働者が対象です。

アルバイト先が労災保険に加入していない場合でも、労働基準監督署に申請すれば労災保険を利用できます。労働者には落ち度がないため、問題なく労災保険を使用することができます。

また、フリーランスや自営業の方などが入れる特別加入制度もあります。

業務災害・通勤災害はあってはならないことですが、万が一のための補償として知っていれば、少しは安心かと思います。

社会保険(公的保険)の中には労働者災害補償保険(労災保険)のほかに、医療保険、介護保険、雇用保険、年金保険があります。ご興味がある方は、クリックしてご覧ください。

コメント